博物馆是每个城市成长历程的记录和档案,是每个城市的文化传播窗口,每个城市的博物馆都是祖国文化遗产宝库。

天门,是一历史悠远长久、文物资源丰富的文明城市,是长江流域人类文明的重要发祥地,存积着大的文物资源和人文遗产。

1994年11月,石家河遗址被国务院批准为四批全国重点文物保护单位,2001年3月被国家评为“中国二十世纪100项考古重大发现”之一。石家河遗址博物馆建设被国家列入“十一五”规划。石家河遗址博物馆建成之后,天门博物馆的馆藏文物,在天门发现和征集、已被选送到国家和湖北省博物馆的文物都有机会在这里以不同的形式展示在世人面前。

风景如画的西湖,游人漫步陆羽故园,有一座仿唐代歇山顶式风格的建筑格外引人注目。它就是陆羽纪念馆,同时也是天门市博物馆的所在地。

年逾古稀的原天门市博物馆副馆长、副研究员刘安国老先生介绍说,天门是个历史悠远长久,地上地下文物极为丰富的文明古市。

1982年成立天门市博物馆,1985年选址竟陵西湖,依托世界历史背景和文化名人茶圣陆羽建馆。天门市博物馆和陆羽纪念馆两馆合一,占地面积1万平方米,建筑面积一千五百余平方米。目前,馆内展出主要是以陆羽为主体的系列文物,其它历史文物的陈列展出尚在筹划之中。博物馆自1988年开馆以来,接待中外游客和中小学生二十余万人次,被省政府确定为爱国主义教育基地。

文物是人类历史背景和文化遗产中的宝贵财富。天门市博物馆珍藏的文物资源十分丰富,而且价值独特。市博物馆馆长邓千武如数家珍地披露了馆藏资源。全市现有文物古迹188处,其中古遗址76处、古墓葬79处、古石刻20处、古建筑9处,革命历史纪念地4处。经国务院、省、市政府公布的重点文物保护单位21处,其中国家级文物保护单位1处,省级保护文物单位9处,市级保护文物单位11处。据清代天门县志记载:“东晋末年(公元419年),在县西40华里的巾戌山上出土过7口铜钟。今人推测可能是7支编钟(周代盛行的敲击乐器),不仅实物下落不明,也没有保存图录。

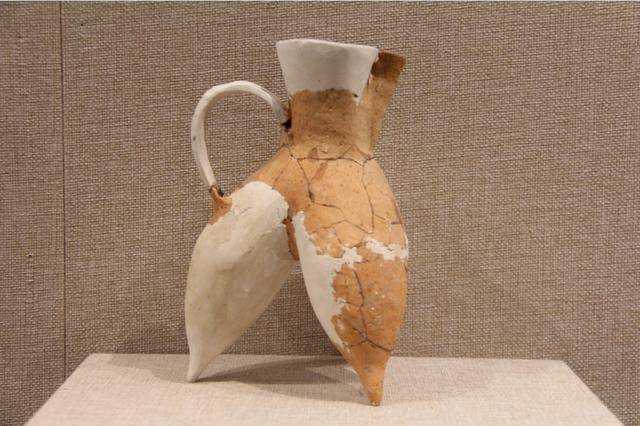

如今的天门博物馆,馆藏文物三干多件(套),古线多处新石器时代遗址发现的生产工具,如磨光石斧、石铲、石镰、石刀、石矛、石簇、石臼和陶纺轮,生活用具陶壶、陶缸、陶碗、陶杯、陶鼎、陶隔、陶豆等,工艺品红色泥塑人像和鸡、鸭、鱼、羊、猴、熊、象等,为研究古人类的生产史、生活史、艺术史和陶瓷手工业的发展史,提供了宝贵的资料。

1988年11月,省、地、市考古工作者在肖家屋脊台,发掘出新石器时代玉器58件,造型艺术,雕刻精细,极为罕见。1.2万册古线装书中,一百多套(二百多册)为珍贵的善本书,明代刻印出版的《诗归》、谭元春的《诗集》、清末的《陆子茶经》、清代的《说文解字》、《鸟凡纲鉴》等,是我省仅有的馆藏珍品,其价值不可估量。159件古代名人字画中,有明末八大山人朱耷的画,清末吴昌硕的四季画屏,胡聘之的字屏等,特别是清代状元蒋立镛字幅和探花蒋元溥的条屏字,尤为珍贵,是我市的传世墨宝。

天门博物馆的馆内涵为丰富。专家觉得,无论从地下文物遗存看,还是从几十年发、征集、收藏的文物看,天门市文化遗迹丰富,面积广泛,地域无空白,时代无缺环,现有馆藏文物能见证人类文明历史的时间跨度五干余年。

据历史文献资料考查:竟陵这个名称最早出现于公元前十一世纪的西周时期,距今有三千多年的历史。东周时期,竟陵为楚国东方大城。秦统一六国后,竟陵置县属南郡(今江陵)管辖,以后二千多年间,一直是政治、经济、文化发达的地方。

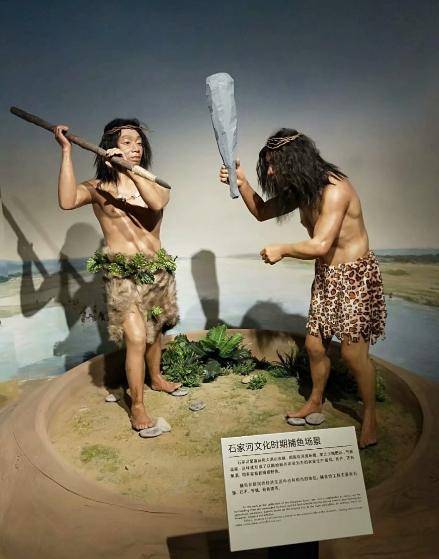

从二十世纪50年代以来,持续几十年的考古调査和发掘的文物古迹来看,早在五千多年的原始父系氏族社会时期,便有人类在天门境内的石河、九真、李场等地居住。当时,人类已从游牧生活过渡到定居生活,人们以从事渔猎为主,兼作农耕,共同劳动,一同生活,没有剥削和压迫,过着原始公社式的生活。

2006年4月,《武汉城市圈文物精品展》在武汉举行,天门博物馆选送馆藏文物36件参展,展出中受到全国各地及海外参观者的好评。在《8+1武汉城市圈文物精品图录》中,史前一公元前221年的文物60余件,天门选送的文物占1/6,而且各个历史时期的文物都有。专家更是称赞天门选送的文物精美绝伦。

刘安国老先生通过你自己多年研究,列出了一份馆藏历史文物精品录:最古老的生产工具新石器时代石斧、石铲、石球;最早的泥塑工艺品新石器时代陶象、陶鸟;最著名的青铜盛水器一西周匜(yi)、盘;最早的饮食皿具一一东周铜簋(gui);最早的日常用具西汉铜镜;最古的饮具东汉铜锅;最早的茶具——北宋瓷壶和托盘杯;发现最早的官印明代分巡东昌道印;出土最早的丝织物明代绸外衣;现存最早的名人画明末八大山人花鸟画屏。

博物馆的展览是人们了解历史进程中遗留下来的实物史料的窗口。文物资源等历史背景和文化遗产的所有权属于国家,国家和省文物部门能够准确的通过收藏和展出利用的需要对文物资源进行调剂。尽管由于博物馆建设的限制,天门博物馆的馆藏还没有充分展览利用,难以满足多种层次观众的需求。但荆州物馆和省博物馆都有天门的文物在那里展出。

刘安国老先生回忆说,1983年至1993年,省、地、市博物馆考古队,先后在石家河遗址进行多次试掘,特别是北京大学历史系考古专业的师生在这个地方进行考古发掘实习多次,发掘文物万余件。这些文物经过整理后,分别在省、地、市博物馆陈列展出,在社会上轰动时。荆州博物馆有一个专门的石家河遗址出士文物陈列室,陈列出文物数千件。而实际上,荆州博物馆的考古工作者从这里发掘的文物是陈列文物的几倍。

1984年8月,为庆祝中华人民共和国成立35周年;石家河遗址出土的陶塑人和陶塑象等系列文物,被湖北省博物馆选送到故宫博物院参加《全国出土文物精品展),受到国内外专家学者的关注。天门的文物走出天门、走向全国、走向世界,给中国博物馆带来不可估量的效益。

附有稻売的土块——记载长江流域水稻种植起源史。1954年11月,石河镇农民兴修石龙水库干渠,在土城村罗家北岭发现了“石家河遗址”。经中国科学院考古研究所和湖北省文物管理委员会进行考古发掘,出土了大量石器与陶器,还有骨器与蚌器。很重要的是,在遗址里出土了一些附有稻谷売的烧红土块,经当时的中国农业科学院院长丁颖教授鉴定,认定为“粳稻品种”,取名“石河粳稻”,并在1959年《考古学报》第四期发表学术论文,认为“石河粳稻”为研究长江流域水稻种植的起源提供了可靠的资料。

全国首次发现的土陶象一一见证五干多年前石家河附近有大森林有象群在活动。1955年,考古工作者在“石家河遗址”发现一座古老的土窑址,出土了陶象、陶熊等陶制动物百余件。其中陶象的发现在全国尚为首次。专家推论:在五千年以前的石家河一带有大森林的存在和象群的活动,否则,当时的人们不会凭空塑造出如此生动的陶象来,它为研究天门地貌的演变提供了珍贵的实物资料。

陶祖一一父系氏族社会对男性崇拜的物证。“石家河遗址”出土“石祖”、“陶祖”(即男性生殖器模型)各一件,鉴证了当时社会对男性的崇拜,证明了这处遗址属原始社会父系氏族时期的新时器时代,距今已有五千余年。

最古老的窑址——研究我国陶瓷手工业发展史的珍贵史实。1955年夏天,中国科学院和省文物管理委员会考古工作者在石家河遗址罗家北岭发掘了一座新石器时代窑址。窑址处有大石喯、小石斧、石棒、石刀、石簇、红陶杯、蛋壳灰陶片和红陶鸟等数百件。这个古容址的发掘,为研究我国陶瓷手工业的发展史提供了珍贵的实物资料。

石家河遗址位于天门市石家河镇,东南距市区约16公里处。总面积达8平方公里,核心区域的遗址点有40余处,年代跨度距今6000-4000年,是长江中游地区迄今发现的分布面积最大、保存最完整、附属聚落最多的新石器时代大型城址聚落遗址。也是长江中游发现的17座史前城址中顶级规模的一座遗址。

石家河遗址及由它命名的石家河文化代表了长江中游地区史前文化发展的顶配水平,在中华民族文明起源与发展史上占有十分重要的地位。在1955年至1993年间,国家文物局组织的石家河遗址考古队已对该遗址的9个地点进行了20次规模不等的发掘,发现的丰富的遗迹和遗物,对于研究长江中游地区史前文化发展编年和聚落的形成、发展与衰落具有典型意义。石家河遗址群考古成果对探索中国史前礼制的发端也具备极其重大的文化价值。基于遗址在学术上的主体地位,1956年11月,石家河遗址由湖北省人民委员会公布为第一批重点文物保护单位;1996年石家河遗址被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位,2001年3月,石家河遗址被考古界评为“中国20世纪100项考古大发现”之一。

十二五期间,该遗址已列入国家150处大遗址保护重点项目,2012年-2017年,湖北省文物考古研究所对石家河遗址开展了主动性考古发掘工作。特别是2015年10月新发掘的一批后石家河文化时期的玉器,丰富了中华文明进程研究的内涵,这些玉器不仅类型丰富、形态优美、造型生动,而且技术非常精湛,其广泛使用的圆雕、透雕、减地阳刻、浅浮雕线刻等工艺代表了史前中国乃至东亚地区玉器加工工艺的最高水平。

2016年石家河遗址入选中国社科院评选的“六大考古新发现”,2017年4月入选国家文物局评选的“2016年中国十大考古新发现”。2017年被授予“世界十大田野考古重大发现”。近几年的考古发掘成果证明,石家河文化是中国城市文化、陶器文化、酒器文化的起源地,是玉器文化的巅峰期和转折点,是三星堆文化、楚文化的重要源头,是中华五千年文明史的实证。

石家河遗址开展调查、发掘的次数居江汉地区乃至整个长江中游地区之最,且在不同的历史阶段作出了相应的学术贡献,学术界对石家河的学术价值认识有了一个质的飞越,在文化谱系、聚落形态、社会组织、生业状况、意识形态、文化族属等多个角度的研究均取得重大突破,石家河遗址及其所代表的“石家河文化”为多元一体的中华文明探源研究提供了有力支撑。

天门市博物馆是一座地方综合性博物馆,成立于1982年,1986年建馆,1988年正式对外开放,2013年6月重新选址建设新馆,2017年12月新馆建成并对外免费试开放,2018年9月被评为国家三级博物馆。2019年5月,天门市博物馆“文明之光——石家河文化陈列展”被湖北省博物馆协会评为第三届湖北省博物馆、纪念馆六大陈列精品展。

天门市博物馆位于天门市竟陵西湖路1号,馆舍为四层仿唐式建筑,占地面积38亩,建筑面积14151.64平方米,展厅面积8000平方米。内部空间划分为公共活动区、展陈区、文物库区、办公区等。目前举办有四个基本陈列展,分别为《文明之光-天门石家河文化展》《竟陵记忆-天门通史展》《三乡宝地-天门民俗和侨乡文化展》《状元之乡-天门状元和进士展》。同时还常年举办临时展览,以满足广大观众的文化需求。

天门市博物馆馆藏有历古发掘品和传世珍品文物13226件(套),品类丰富、数量众多,研究价值极高,其中石家河遗址出土的玉器精美绝伦,陶俑千姿百态,历代的瓷器、金银器、书画等,独具特色。

自开馆以来,天门市博物馆充分的发挥文物藏品优势,坚持“有效保护、合理规划利用、加强管理”的原则,把收藏保管、科学研究和宣传教育功能有机相结合,举办了各种各样的形式的陈列展览,形成了基本陈列、专题陈列和临时展览互为补充、交相辉映的陈列体系,从多角度、多侧面向广大观众揭示历史文物的丰富文化内涵,展现华夏民族博大精深的文明成就。以其优上的陈列、优美的环境、优质的服务、优良的秩序和独特的魅力,吸引着众多中外宾客纷至沓来,已成为传播天门优秀历史背景和文化和对外文化交流的重要窗口。